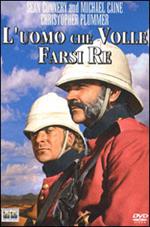

"Regista e sceneggiatore statunitense. Terminata la scuola superiore, si dedica prima alla carriera militare, poi al giornalismo e contemporaneamente alla boxe, nella categoria dei medi leggeri. Pubblica quindi un libro di racconti, American Mercury, per lo più ambientato nel milieu pugilistico, e scrive anche una commedia, Frankie and Johnny, denotando una certa attitudine alla narrazione. Per questo il padre, l'attore Walter H., forse perplesso per il suo turbolento spirito d'avventura, lo spinge a dedicarsi alla recitazione, e lo introduce nell'ambiente teatrale. Nel 1931 collabora così alla sceneggiatura di un film interpretato dal padre, La sposa della tempesta, diretto da W. Wyler. Assunto dalla Warner Bros, scrive o collabora alla sceneggiatura di vari film, tra i quali La figlia del vento (1938), ancora di Wyler, Il conquistatore del Messico (1939) di W. Dieterle, Una pallottola per Roy (1941) di R. Walsh, Il sergente York (1941) di H. Hawks. Passa alla regia nel 1941, con Il mistero del falco, suscitando subito clamore per un approccio al noir del tutto spiazzante, che mette in primo piano il male di vivere, atmosfere limacciose e un aspro disincanto, perfettamente impersonato dal «private eye» Sam Spade, interpretato da H. Bogart. I segni peculiari del suo cinema sono già tutti presenti: l'oscillare feroce e inane tra la cupidigia sfrenata e la sconfitta fragorosa, tra l'avidità e la disperazione; la messa in scena del gioco crudele e incerto della caccia, in cui la preda finisce col perdere il cacciatore; uomini e donne malati di volontà di potenza che precipitano con la tragica caduta della loro vanità. Il suo secondo lungometraggio, In questa nostra vita (1942), con una straordinaria B. Davis, è uno dei film più decisamente antirazzisti girati a Hollywood fino ad allora. Il successivo Agguato ai tropici (1943), una pellicola di propaganda in appoggio agli Stati Uniti impegnati nel secondo conflitto mondiale, è preceduto dal documentario Report from the Aleutinas (1943), della serie Why We Fight?, che si pone ben al di sopra dei consueti materiali di informazione bellica. L'esercito interrompe la carriera hollywoodiana di molti noti registi, arruolandoli e affidando loro il compito di filmare gli eventi bellici, e H. si ritrova in Italia, nel 1944, aggregato alle truppe che risalgono la penisola. Gira un altro splendido documentario, The Battle of San Pietro (1944), un'opera poco conosciuta (ma considerata quasi un'anticipazione del rosselliniano Paisà, 1946) che esprime uno sguardo dolente e antiretorico sul dramma di una terra dilaniata dall'evento bellico. Ritorna alla sceneggiatura alla fine del conflitto, scrivendo un film per J. Negulesco, L'idolo cinese (1946). L'anno seguente scrive la sceneggiatura di Il tesoro della Sierra Madre (1948), che costituisce anche il suo ritorno alla regia, riproponendo personaggi votati al fallimento, preda delle bramosie di ricchezza, in questo caso tre cercatori d'oro, non solo sconfitti, ma finanche segnati da un destino beffardo e grottesco. Ancora una volta interprete del tragico microcosmo hustoniano è H. Bogart, protagonista anche del successivo L'isola di corallo (1948), che però viene rimaneggiato dalla produzione, che lo trasforma da dramma antifascista in una sorta di polpettone caraibico. Carattere anticonformista, con qualche venatura di ribellismo anarchico, insofferente del dispotismo e non certo disponibile alle imposizioni, decide di fondare la Horizon Pictures, con la quale produce e dirige Stanotte sorgerà il sole (1949), un'opera sulla rivolta cubana contro il dittatore Machado, segnata dall'intensità dell'interpretazione di J. Garfield. Non interessato all'accumulo di denaro, ma piuttosto alla libera espressione della propria visione del mondo, non esita quindi ad accettare l'invito della Metro Goldwin Mayer a dirigere senza condizionamenti un altro magnifico noir, Giungla d'asfalto (1950). Di lì in poi, come avverrà per tutto il corso della sua nomade vita, gioca con le majors una sorta di partita a rimpiattino, girando film di alta qualità mercantile al fine di procurarsi i mezzi per vivere lontano da Hollywood (soprattutto tra Messico e Irlanda), non mancando tuttavia di lasciare molto spesso il segno in opere di alta intensità. In Giunga d'asfalto il tema di fondo è sempre il crollo delle pulsioni di potenza, materializzate nel denaro, oggetto ultimo delle mosse più disperate, che si frantumano contro l'insondabile agguato del caso. Soccombono tutti i membri della banda che ha tentato una rapina, e cade alla fine anche il personaggio incarnato da S. Hayden, un non-delinquente travolto dagli eventi, che muore dissanguato all'interno di un maneggio, tra i cavalli scalpitanti, in una sequenza da antologia. Il film vince il Leone d'oro alla Mostra di Venezia per il miglior attore (S. Jaffe). Subito dopo H. tenta di realizzare un'opera che non smetterà mai di considerare il suo capolavoro tradito, La prova del fuoco (1951). Ma la sceneggiatura del film, intrisa di antimilitarismo e del tutto anticonvenzionale sul piano della struttura, spaventa la produzione, che stravolge il montaggio, operando anche tagli decisivi. Il regista finisce per disconoscerne la paternità e accetta l'impresa di dirigere H. Bogart e K. Hepburn in La regina d'Africa (1951), girato per lo più in Congo e in Uganda. Il film – il suo primo a colori – risulta in qualche modo piacevolmente picaresco, venato di toni da pochade, tradendo l'atmosfera un po' allucinata del set – dalle sbronze cameratesche di Bogart e di H. alla (finta) indignazione della Hepburn – il che non fa velo alla bravura del regista e degli attori (Bogart vi ottiene l'unico Oscar della sua carriera). L'anno successivo è la volta di Moulin Rouge (1952), un'opera sontuosa ma forse un po' distaccata, che in ogni caso guadagna il Leone d'argento a Venezia e due Oscar per la sceneggiatura e i costumi. Dopo aver girato in Italia un umoristico e bizzarro Il tesoro dell'Africa (1954), impiega due anni per realizzare Moby Dick, la balena bianca (1954-56), dal romanzo di Melville, in cui viene direttamente in primo piano uno dei motivi di fondo del suo cinema: quello della caccia feroce, ineluttabile e insensata. Tale motivo si interseca con una potente metafora del dispotismo che assume venature a volte blasfeme e un punto di vista esplicitamente ateo. È H. stesso ad affermare: «Volevo fosse chiaro che Moby Dick rappresenta l'impostura assoluta di Dio, la sua crudeltà, la sua inumanità. Il film è una bestemmia, e mi stupisce che nessuno protesti». In realtà la metafora viene percepita solo con il passare del tempo, così come il film viene accolto dapprima tiepidamente e poi sempre più rivalutato. È G. Peck nelle vesti del capitano Achab che lascia interdetti, mentre da subito giganteggia la folgorante apparizione di O. Welles nella parte del predicatore. L'opera successiva, L'anima e la carne (1957), con D. Kerr e R. Mitchum, storia di un marine americano e di una religiosa naufragati su un atollo disabitato, è anch'essa percorsa da tocchi di irriverenza e oltretutto intrisa di una sensualità sublimata. Segue un trasferimento in Giappone, per le riprese di Il barbaro e la geisha (1958), con J. Wayne e E. Ando, dopo la rinuncia alla direzione di Addio alle armi a causa delle barriere imposte dalla produzione. Alla fine degli anni '50 H. non ha ancora diretto metà della sua filmografia, scrivendo o mettendo comunque le mani nella sceneggiatura di tutte le sue opere. Di lì in poi gira oltre venti film, tra i quali alcuni dei suoi più importanti. Se tra quest'ultimi non sono collocabili Gli inesorabili (1960) e Gli spostati (1961) – il primo, un western classico, il secondo, cupo e un po' ridondante, ricordato soprattutto per essere l'ultima apparizione di M. Monroe e di C. Gable – risulta invece un'occasione mancata Freud, passioni segrete (1962), uno spaccato di cinque anni della vita di S. Freud, fallito forse per i tagli di circa una quarantina di minuti rispetto alla durata originaria (162 minuti) o forse per la mancata collaborazione con J.-P. Sartre, che aveva approntato una sceneggiatura scartata da H. perché considerata troppo imponente. Il film successivo, I cinque volti dell'assassino (1963), protagonista K. Douglas, è un thriller che si innesta nel filone alla Sherlock Holmes e che appare anche piuttosto scanzonato. La cifra hustoniana si riaffaccia in La notte dell'iguana (1964) e si manifesta soprattutto nel «tradimento» della grevezza angosciante del testo di T. Williams, grazie alla prova di A. Gardner, superba nella sua turbinosa sensualità. Anche in Riflessi in un occhio d'oro (1967) la mano del regista, adusa al maneggio della scrittura, destabilizza il romanzo omonimo di Carson McCullers, espungendone le ambiguità omosessuali e trovando la misura per restituire una distaccata osservazione della rete di sentimenti e di passioni intrecciata nei personaggi. Prima di quest'ultimo film dirige La Bibbia (1966) e James Bond 007 - Casino Royale (1967), mentre in seguito gira Di pari passo con l'amore e con la morte (1969) e La forca può attendere (1969), tutti piuttosto dispersivi del suo tumultuoso talento. Di maggiore spessore Lettera al Kremlino (1970), uno «spionistico» venato di sarcasmo, in cui il degrado esistenziale appare equamente spartito tra il cosiddetto «socialismo reale» e il mondo occidentale. Un paio d'anni dopo la sua cifra d'autore trova uno dei suoi momenti più felici con Città amara (1972), ambientato in una piccola città della California, dentro un milieu che H. conosce bene, quello della boxe di categoria infima. Un'opera cruda, dolente, dilaniante; una fredda e insieme partecipata radiografia del fallimento inscritto in uno spaccato di mondo scorticato dalla vita. Una deriva verso il fondo che lascia trasparire i connotati di uno scacco esistenziale – come sempre nel suo cinema – ma anche e soprattutto i tratti di un destino sociale generato nella miseria e nella solitudine. L'esperienza tecnica accumulata, la maturità del linguaggio, un equilibrio estetico ormai sorvegliato, il disincanto del mondo che tuttavia rifiuta il distacco qualunquistico, di lì in avanti lasciano quasi sempre il loro segno incisivo. È come se la sua genialità si risvegliasse di colpo. Appena dopo Fat City realizza L'uomo dai sette capestri (1972), un western bizzarro (sceneggiato da J. Milius) che mette in scena il leggendario Roy Bean, ex pregiudicato autoproclamatosi giudice, inflessibile inquisitore, e innamorato della chanteuse Lily Langtry. Una sorta di ironica invettiva contro la cupidigia del capitalismo sfrenato, e insieme una divertita esaltazione dell'avventura, della lealtà, e delle ragioni dell'individuo. Se L'agente speciale Mackintosh (1973), con P. Newman, è un film di spionaggio di più bassa tonalità, L'uomo che volle farsi re (1975), girato con mano squisitamente fluida, rappresenta un'opera di sapore sferzante, percorsa da una metafora antimperialista neppure troppo nascosta, che rovescia il segno e il senso del racconto originario di R. Kipling. I film successivi, La saggezza nel sangue (1979, dal romanzo di F. O'Connor), Fobia (1980), Fuga per la vittoria (1981), Annie (1982), di alterna riuscita (anche se il primo è un altro crudo sguardo sulla caduta delle illusioni), rappresentano quasi un intermezzo che precede la luminosa epifania della sua opera con Sotto il vulcano (1983). Tratto da un romanzo di M. Lowry, appare come un paradigma della sua «filosofia». Lo sguardo si allarga verso una sorta di fenomenologia autodistrutiva di una vita, quella di un uomo che annega nell'alcol l'angoscia per il tradimento della moglie. Con L'onore dei Prizzi (1985), ormai anziano, realizza certamente uno dei suoi maggiori film, riuscendo a modulare in un equilibrio mirabile la scansione della commedia e le ritualità truci e sanguinarie di un gangster-movie ambientato tra la mafia italoamericana. Uno scenario brioso e insieme crudele, che vede il rampollo di una famiglia mafiosa (J. Nicholson) sposato a una splendida killer polacca (K. Tuner) e incitato poi dalla «legge» della famiglia a liberarsene drasticamente, mentre sullo sfondo gioca la patetica, tenace figura di un'innamorata delusa, interpretata da una magnifica A. Huston (figlia di John), che vince l'Oscar per la miglior attrice non protagonista. Ormai malato di cancro e al termine della vita, realizza quello che si può forse definire il suo capolavoro: The Dead - Gente di Dublino (1987), tratto da un racconto di J. Joyce. Il flusso della memoria che affiora dal profondo, ricordi laceranti a lungo sopiti che sfondano il diaframma della coscienza e si materializzano come spettri del passato e fantasmi del presente. Durante una cena natalizia il vissuto dei protagonisti prende la scena, e materializza la tenerezza e il rimpianto, le gioie e i fallimenti, quello che «è stato» e quello che «non sarà mai» o «non sarà più». Semplice e struggente. Quasi un testamento esistenziale. (el)"